ALTRE SEDI > Azioni-Sedi-Pomigliano-dArco > 2022 > 12 > I MICENEI AD AFRAGOLA

I MICENEI AD AFRAGOLA

Nell'età del Bronzo recente e la mostra "I Greci prima dei Greci" un'occasione per riaffermare l'identità storica e culturale del territorio

I MICENEI AD AFRAGOLA NELL`ETÀ DEL BRONZO RECENTE E LA MOSTRA I GRECI PRIMA DEI GRECI

UN`OCCASIONE PER RIAFFERMARE L`IDENTITÀ STORICA E CULTURALE DEL TERRITORIO.

Finalmente in questi giorni si espongono al MANN i reperti rinvenuti tra 2004 e 2009 durante i lavori della

linea dell’alta velocità Napoli/Roma

La mostra intitolata I GRECI PRIMA DEI GRECI che in questi giorni si sta svolgendo in importanti sedi museali

dell’area metropolitana di Napoli e di Napoli Città ci offre l’occasione attesa da anni di riaprire il focus sul

villaggio dell’età del Bronzo di Afragola rinvenuto tra il 2004 e il 2009 durante la realizzazione della linea

ferroviaria dell’alta Velocità Napoli/Roma e situato a circa 400 metri di distanza dalla famosa stazione

progettata dall’archistar Zaha Adid.

Un’infrastruttura denominata, ironia della sorte, LA PORTA DEL SUD; una porta che di fatto non è mai stata

aperta fino ad oggi su quest’importante aspetto culturale e identitario del territorio su cui insiste ignorando

invece che negli anni si è perpetrata una condizione di emergenza dovuta al degrado e all’abbandono di

rifiuti.

Ma come dire, tutto può cambiare, basta volerlo. Con quest’evento Afragola e il suo importante passato

conquista un ruolo di tutto rispetto all’interno di un percorso museale di levatura internazionale perché

finalmente in questi giorni si stanno presentando pubblicamente nell’ala che al MANN per tradizione è

stata da sempre dedicata alla Preistoria quei reperti che finora erano avvolti in un silenzio assordante ed è

bello pensare che magari anche gli afragolesi, sapendolo, debbano ritenersi protagonisti all’interno di

fenomeni storici e protostorici così rilevanti.

La mostra è stata inaugurata presso il Castello di Baia il 29 settembre scorso ed è stata realizzata in

occasione di Procida Capitale italiana della cultura 2022 e rimarrà aperta fino al 31 dicembre di quest’anno.

Nasce dalla collaborazione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, del Parco Archeologico dei Campi

Flegrei, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e del

Museo Civico “Sebastiano Tusa” di Procida. (fig.3,4)

Essa ricostruisce attraverso un’esposizione fitta di percorsi archeologici complementari le prime

frequentazioni nel Golfo di Napoli durante l’età del Bronzo da parte delle popolazioni provenienti dalla

Grecia antropizzata, e in particolare, a partire dall’ultima fase dell’età del Bronzo antico, a quella dell’età

del Bronzo medio (1700 – 1300 a.C.), all’età del Bronzo recente (1300 –1200 a.C.) e per finire all’età del

Bronzo finale (1200 – 900 a.C.). (fig.5)

Durante tutta quest’epoca e a partire dagli albori del II millennio a.C. le comunità sviluppano forme sociali

ed economiche che vedono la nascita di vere e proprie élite di potere che attraverso l’uso delle armi,

l’agricoltura, l’allevamento e lo sfruttamento delle risorse naturali e i giacimenti minerari, sviluppano

un’intensa attività mercantile che li spinge a trovare nuove rotte e prosperi approdi.

Inoltre bisogna tener presente che a partire dal 2200 al 900 a.C., cioè per l’intera età del Bronzo, la

Preistoria lascia il posto definitivamente alla Protostoria. La coltivazione della vite e dell’olivo nei territori

del Sud dell’Italia rivela in generale un’intensa frequentazione con le popolazioni che in queste epoche

abitano intorno al mar Egeo.

Il bronzo, una lega metallica che vede attraverso l’aggiunta di una minima quantità di stagno migliorare

significativamente le caratteristiche di utensili, attrezzi agricoli, accessori, monili ma soprattutto armi,

diventa l’elemento fondante di una società “in evoluzione” pronta ad intraprendere con coraggio viaggi

inesplorati allo scopo di reperire risorse e approvvigionamento alimentare.

L’isola di Vivara, che in questi secoli per ragioni vulcaniche aveva nella sua conformazione geologica una

forma più vasta e accogliente, diventa senza dubbio l’approdo più importante di questi collegamenti

rappresentando lungo tutta l’età del Bronzo medio il porto principale per l’intera rete complessiva dei

traffici marittimi che si sviluppano nel Tirreno Centrale. (fig.10)

I mercanti micenei dediti all’approvvigionamento di metalli e materie prime di ogni genere trovarono un

approdo strategico che per almeno due secoli, tra il XVI e XV sec. a.C., videro nell’isola lo svilupparsi di vere

e proprie officine metallurgiche. Le abilità tecniche di tali laboratori si avvantaggiarono molto

probabilmente di un’originaria tendenza all’importazione di oggetti in bronzo e non solo. Infatti tutta una

produzione di ceramica d’impasto neutra o finemente decorata con l’uso di smalti raffinati e brillanti,

rappresentata dal ritrovamento di una grossa quantità di frammenti che riconducono a tazze, scodelle,

skyphos, grossi vasi a collo, crateri, olle e anfore, sono inizialmente di stretta manifattura micenea.

Successivamente assistiamo a nuove “esecuzioni” ormai di produzione locale che recano forte l’influsso dei

modelli originali. (fig. 14-19)

Vivara diventa uno snodo cruciale nello scambio tra gli oggetti in bronzo forgiati nelle officine locali e una

serie di merci quali monili e oli profumati o alimenti, come vino e grano, spesso trasportati in recipienti

fittili di varia forma e fattura. Queste botteghe sono distribuite su di un primo insediamento che risale

all’età più antica del Bronzo medio e che si estende da Punta Capitello a Punta Mezzogiorno e un secondo

insediamento che comprende Punta d’Alaca, ubicata sul versante occidentale dell’isola. La linea di costa era

situata molto più giù – oggi nel mare – per effetto del bradisismo dovuto al vulcanesimo.

L’intensa attività commerciale basata su “transazioni” e operazioni di “stoccaggio” delle merci è

testimoniata dalla consistente presenza in loco dei cosiddetti Tokens, una sorta di gettoni di argilla con

valore numerico e identificativo, ricavati da ritagli di frammenti di vasi ottenendo più forme, da quella

circolare, a quella quadrata, a quella rettangolare e triangolare.

Con la conquista della città di Cnosso sull’isola di Creta nel 1450 a.C. il Popolo Miceneo diventa egemone in

tutto il Mediterraneo soppiantando definitivamente la Civiltà Minoica e appropriandosi non solo del suo

ruolo talassocratico – esercitato da quest’ultima nel Mediterraneo orientale in tutta la prima metà del

secondo millennio a.C. – ma anche del ruolo di superiorità culturale che con la scoperta a metà del secolo scorso della più antica scrittura sillabica, la lineare B, come lingua scritta e parlata da queste popolazioni ne

conferma l’effettivo progresso e grandezza.

Fatto sta che proprio questi regni del Peloponneso che dalla metà del XVI secolo a.C. furono spinti a trovare

nuovi approdi in Occidente a causa del dominio sui mari della Civiltà Minoica nell’Egeo Centrale e, come

abbiamo già detto, nel Mediterraneo Orientale, ebbero un effettivo “cambio di rotta” lasciando decadere

progressivamente l’insediamento portuale di Vivara. S’intensificarono così a partire dal XIV secolo a.C.

nuove direttrici di collegamento che dalla Sicilia orientale salivano su per lo lonio e raggiungevano

l’Adriatico ampliando anche nuove rotte a occidente che passando per l’isola di Mozia in Sicilia

raggiungevano la Sardegna facendo così del basso e medio Tirreno un mare di esclusivo passaggio.

Ed è proprio tra il XIII e il XII secolo a.C., dopo un periodo di relativa stasi, che acquista un grande interesse

il villaggio dell’età del Bronzo recente di Afragola. L’area indagata è di circa 15 ettari ed è solo una porzione

dell’intero insediamento di cui conosciamo solo i limiti a nord-ovest e a sud. Le numerose capanne

rinvenute costituiscono un centro abitato dalla conformazione abbastanza caratteristica basata su strutture

che misurano 21x7m con uno dei lati corti quasi sempre di forma absidata. Un sistema di pozzi situati a est

e ad ovest delle abitazioni serviva per raccogliere le acque e in alcuni di questi depositi sono stati ritrovati

sensazionalmente vasellame in ceramica da impasto – d’importazione e non – e innumerevoli scarti di

fornaci operative in loco. (fig. 21-24)

Un sistema di canali orientati e situati ad occidente del villaggio insieme ad una palizzata richiama un

probabile sistema di ripartizione agricola. A sud il villaggio era delimitato da una strada di tre metri di

larghezza orientata est/ovest e mostra la configurazione generale di una fase – quella emersa dallo scavo –

piuttosto fiorente e vitale situata in un luogo che a più riprese è stato interessato da tentativi di

ripopolamento non andati a buon fine. Questo almeno a partire dalla violenta eruzione del Vesuvio, detta

delle Pomici di Avellino e risalente alla piena età del Bronzo antico (1950-1820 a.C.).

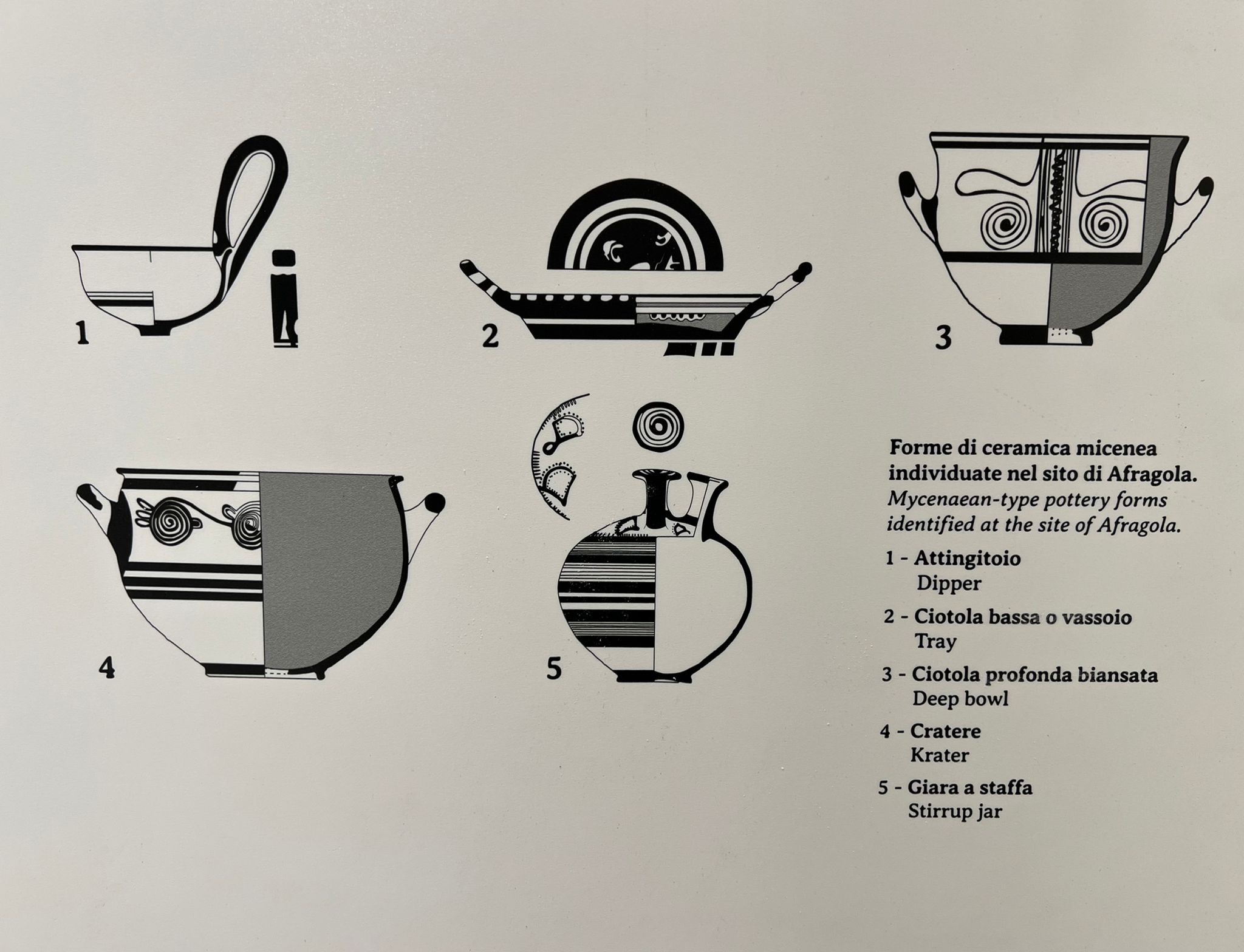

La ceramica figulina tornita e dipinta d’importazione dall’Egeo, opera di importanti vasai micenei, e la

ceramica d’impasto di produzione locale che evidentemente prende ispirazione dalla raffinatezza

decorativa e manifatturiera dei modelli originali. In tutta la Penisola questo sito assume un’importanza

fondamentale per la ricostruzione in piena Protostoria dei legami esistenti tra la produzione ceramica locale

realizzata a mano e lucidata e quella rinvenuta in siti della Pianura Padana e delle Marche anch’essa ispirata

da uno stile orientale che di fatto non poteva essere reperibile in zona dagli artigiani di Afragola. Il gruppo

della ceramica micenea invece mostra l’utilizzo del tornio e della decorazione dipinta secondo la tradizione

più in voga tra le civiltà dell’Egeo e del Peloponneso. La qualità è di livello molto alto e presenta una varietà

significativa di forme spaziando dai vasi aperti per bere come le tazze e le ciotole e vasi chiusi concepiti per

versare come le giare a staffa o le brocche. (fig. 26-53)

La datazione si fissa inequivocabilmente intorno al XIII, XII secolo a.C. e il sito archeologico diventa un

importante snodo nella rete di scambi commerciali avvenuti tra i territori campani e i Micenei tra l’età del

Bronzo medio – nella sua fase più tarda – e l’età del Bronzo recente e finale, proprio allo scadere del

secondo millennio a.C.

TESTO E FOTO DI MINO IORIO (Storico dell’Arte)